Alpenhotel Bödele

Alpenhotel Bödele (auch: Bödelehotel) werden zwei Hotels am Losenpass (Bödele) in der Gemeinde Schwarzenberg in Vorarlberg genannt. Das erste Alpenhotel Bödele ist 1938 vollständig abgebrannt, das zweite Alpenhotel Bödele wurde 1952 am Losenpass eröffnet (Restaurant und Hotel). Auf einem Teil der Ruinen des ersten Alpenhotels wurde 1959/1960 der Berghof Fetz errichtet (Restaurant und Hotel).

Lage

Das frühere Alpenhotel Bödele (1139 m ü. A.) bzw. das heutige (neue) Alpenhotel Bödele (1145 m ü. A.) liegt zur Gänze im Gemeindegebiet von Schwarzenberg im Bregenzerwald. Das frühere Alpenhotel Bödele (heute Berghof Fetz) liegt direkt beim Losenpass ![]() 47.4236269.808943, das neuen Alpenhotel Bödele liegt rund 100 Meter südlich vom Losenpass

47.4236269.808943, das neuen Alpenhotel Bödele liegt rund 100 Meter südlich vom Losenpass ![]() 47.4223099.808626

47.4223099.808626

Geschichte

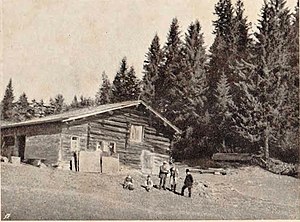

Das erste Gasthaus am Bödele (Loose) dürfte Johann Klocker, ein Bauer aus Schwarzenberg, in seinem Vorsäß betrieben haben. Der Dornbirner Arzt Leo Herburger vermittelte ihm zum Ende des 19. Jahrhunderts einen zinslosen Kredit vom Dornbirner Fabrikanten Viktor Hämmerle, damit er eine Erholungsstätte für TBC-gefärdete Arbeiter errichtet. Dieses Projekt wurde von der Gemeinde Dornbirn unterstützt, während sich die Gemeinde Schwarzenberg, auf deren Gemeindegebiet das Bödele liegt, dagegen aussprach. Das Gewerbeansuchen wurde zuerst abgelehnt und dann im Rechtsmittelweg bewilligt. 1901 erwarb Otto Hämmerle, der Bruder von Viktor Hämmerle, einen großen Teil der Alpe Oberlose und ließ diese zu einem Musteralpbetrieb sowie die bisherigen Alphütten zu Ferienhäusern umbauen (sog. Kolonie).[1] Im Juni 1904 kaufte Otto Hämmerle auch das Eigentum von Johann Klocker auf. Damit war der ursprüngliche Plan, einer Erholungsstätte für Arbeiter zu schaffen, hinfällig geworden und das Bödele wurde zum Erholungsort begüterter Familien aus Dornbirn und Umgebung. 1905 wurde das bisherige Alpgebäude samt Nebengebäude und Schankhalle zum Alpenhotel Bödele umgebaut. Erste Wirtin war Ida Huber aus Dornbirn.[2]

1907 wurde neben dem Alpenhotel versuchsweise ein Schlittenlift installiert für Skifahrer. Es handelte sich dabei um eine der ersten Aufstiegshilfen in den Alpen. 1907/1908 wurde auch auf Kosten von Otto Hämmerle eine bessere, Automobilgeeignete Straße von Ammenegg zum Alpenhotel gebaut.[3]

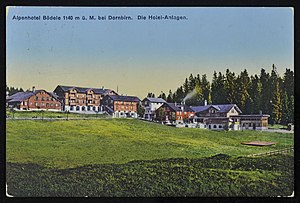

1908 hatte das Alpenhotel 16 Zimmer mit 30 Betten vorzuweisen[4] und bereits einen Telefonanschluss (seit 1904, Telefonanschluss 1). Die Kapelle waren erbaut und der Bödelesee bereits aufgestaut. Bald verfügte das Alpenhotel 40 Zimmer mit 74 Betten (1909) und dann über 80 Betten, Zentralheizung, elektrisches Licht, Billard- und Lesezimmer, Kaffesalon, Weinstube, Kegelbahn, Leiski, hauseigener Skilehrer etc.[2] In der Broschüre Das Bödele bei Dornbirn in Vorarlberg wurde die Anfahrtzeit mit einem Lohnfuhrwerk von Schwarzenberg mit 2 Stunden und von Dornbirn mit 3 Stunden angegeben, die Wanderzeit vom Bahnhof in Dornbirn mit 2 ½ Stunden und von Schwarzenberg mit 1 ¾ Stunden.[5]

Im Mai 1911 besuchte Erzherzog Franz Salvator (1866–1939) mit seinen Söhnen das Alpenhotel mit einem Automobil. Die Söhne studierte im Jesuitenkolleg Stella Matutina in Feldkirch. Auch andere bekannte Persönlichkeiten besuchten das Bödele, wie z. B. Georg Bilgeri (der hier Skikurse abhielt), Olaf Gulbransson oder 1914 Rudolf von Meran (1972–1959), Leni Riefenstahl, Hannes Schneider oder Herma Szabó etc.[6]

Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs trafen auch das Alpenhotel Bödele stark und wurden in Österreich ähnliche Auslastungszahlen erst wieder zu Beginn der 1930er Jahre langsam erreicht.[7]

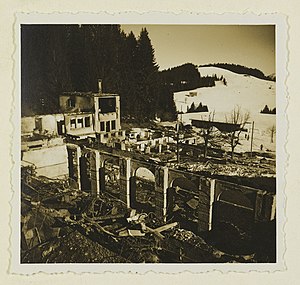

Kurz vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich (11./12. März 1938), am 3. Februar 1938, brannte der Komplex Alpenhotel Bödele fast vollständig ab.[8] Die Stadt Dornbirn wollte ein KdF-Hotel mit 200 bis 250 Betten errichten lassen. Es wurde auch 1940 die Alpenhotel Bödele Gesellschaft m. b. H. gegründet, deren Gesellschafter, die Stadt Dornbirn, die Mohrenbrauerei und Otto Hämmerles Erben diesen Hotelbau forcierten. Aufgrund des Zweiten Weltkriegs waren Neubaupläne für ein Hotel nicht realisierbar. Es wurde als Provisorium im Haus des Gutsverwalters, welches nicht abgebrannt ist (1959 abgerissen), eine kleine Gastwirtschaft (Auf der Lose) eingerichtet. Nach dem Ende des Zweite Weltkriegs wurde von der Alpenhotel Bödele Gesellschaft m. b. H. das ehemalige Landhaus von Otto Hämmerle erworben, um 400.000 Schilling erweitert, umgebaut und als Alpenhotel Bödele mit 40 Betten in Betrieb genommen. Erster Pächter wurde 1952 Albert Fetz mit seiner Gattin.[9] Die Familie Fetz betreibt heute den Berghof Fetz, der teilweise 1959/1960 auf den Ruinen des alten Alpenhotel Bödele errichtet wurde.

1955 wurde das Louisenheim (früherer Feriensitz von Baptist Hämmerle) erworben und als Dependance mit 18 Betten des neuen Alpenhotels geführt. Das Louisenheim wurde dann in den 1960er-Jahren an Rudolf Hämmerle verkauft, da es sich das neue Alpenhotel Bödele nicht mehr wirtschaftlich führen ließ. Die Wirtschaftlichkeit des neuen Alpenhotels blieb weiter hinter den Erwartungen, Ende der 1970er-Jahre verkaufte die Agrargemeinschaft Otto Hämmerles Erben ihre Anteile, 1981 auch die Mohrenbrauerei.[10]

Der 1959 begonnen Bau des Berghof Fetz wurde von Architekt Rudolf Wank entworfen. Die Familie Fetz führte das Alpenhotel und den Berghof Fetz noch bis 1964 parallel. Auf einem Teil der Ruinen des alten Alpenhotels ließ Albert Fetz ein Dach aufsetzen zur notdürftigen Schaffung eines Gastlokals, um die Bauarbeiter zu versorgen. Daraus entstand in weiterer Folge der Felsenkeller, den ab 1970 Franz Fetz, Sohn von Albert Fetz, als Diskothek betrieb. Die Tochter, Barbara Fetz, die den im Berghof Fetz untergebrachten Lebensmittelladen und die Poststelle betrieb, wurde 1976 Geschäftsführerin des Berghofs.[11]

1983 wurde das neue Alpenhotel von Marc Giradelli von der Stadt Dornbirn gekauft und modernisiert. Im Herbst 2001 brannte auch das neue Alpenhotel Bödele und blieb als Brandruine lange Jahre leer stehen. 2006 wurde es von Heinz Hämmerle aus Lustenau gekauft und wird seit 2013 weiter als Alpenhotel Bödele geführt (Gesundheitshotel).[12][3] Dieses Alpenhotel Bödele bietet elf Suiten an.

Literatur

- Nikola Langreiter, Petra Zudrell: Wem gehört das Bödele?, Salzburg/Wien 2019, Residenz Verlag, ISBN 978-3-7017-3511-2.

- Das Bödele bei Dornbirn in Vorarlberg, Broschüre, Edition Europa Verlag (Original aus dem Jahr 1908).

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 143 ff.

- ↑ 2,0 2,1 Wem gehört das Bödele, S. 151, 171, 173.

- ↑ 3,0 3,1 Schwarzenberg und das Bödele, Webseite: Schwarzenberg Tourismus.

- ↑ Das Bödele bei Dornbirn in Vorarlberg, S. 14.

- ↑ Seite 11 bis 13.

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 174, 177.

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 177.

- ↑ Die Jahresangabe 1933 wird in vielen schriftlichen Dokumenten genannt, ist jedoch unrichtig.

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 117, 155 f., 183

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 158, 162 f.

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 162.

- ↑ Wem gehört das Bödele, S. 162 f.

47.4222919.808631Koordinaten: 47° 25′ 20″ N, 9° 48′ 31″ O