Alfred Furch

Alfred Furch (Alfred Anton Furch, * 1. Juni 1925 in Troppau/Opava in Schlesien, heute Tschechien[1]; † 15. November 2007 in Oberwart, Burgenland. Er wurde am 27. November 2007 am Kaisersteinbrucher Friedhof beerdigt.[2]) war Elektromeister und hat seit den 1980er Jahren durch seinen Kaisersteinbrucher Wohnsitz die kulturelle Blüte des Ortes geistig und materiell maßgeblich mitgestaltet.

Familie und Ausbildung

Alfreds Eltern waren Otto Furch, Schuhmachermeister und Margarethe Westhoff, gebürtige Wienerin, beide in Troppau. Die röm.kath. Taufe war am 7. Juni in der Pfarrkirche Zum Hl. Geist. Er hatte zwei jüngere Geschwister, Gretel und Helmut. Von 1931 bis 1939 besuchte er die Volksschule, danach die Mittelschule[3].

Der Zweite Weltkrieg

Anfang Oktober 1938 kam infolge des w:Münchner Abkommens das von Deutschen besiedelte tschechoslowakische Schlesien als Teil des Sudetenlandes zum Deutschen Reich.

→w:Schlesien#Zweiter Weltkrieg (1939–1945)

Der Wunsch seines Vaters, dass er einmal die Schuhwarenerzeugung übernehmen könnte, erfüllte sich nicht, Alfred interessierte die Technik, er lernte das Elektro-Installateur-Handwerk bei Meister Hubert Basler ebendort, bestand die Gesellenprüfung am 26. September 1942.[4]Bis Jänner 1943 arbeitete er dort.

Aus dem Familiengedächtnis

Fredi, wie er gerne genannt wurde, wollte unbedingt zur Motorrad-HJ, hat sich sozusagen freiwillig, ohne Wissen der Eltern dazu gemeldet. Das Motorrad, besonders die Beiwagen-Maschine war für ihn ein Symbol der Freiheit. Der Vater versuchte ihn davon abzubringen. Da war nichts mehr zu ändern.

→w:Hitlerjugend#Ziel: Vollständige Erfassung der jungen Generation

Bildergalerie

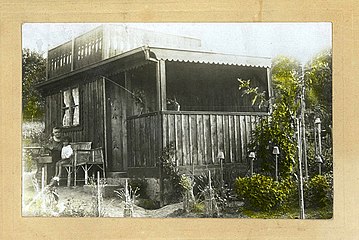

Die Kinder wurden zu den Großeltern nach Wien gebracht, 1930 Fredi mit Oma im Schrebergarten

2001 Anfang des Rosengartens mit „englischen Rosen“, Alfred, Sohn Helmuth, Fritz[5][6]

Nach dem Krieg

1945, nach dem Zweiten Weltkrieg und den Jahren des Nationalsozialismus, wurden die deutschen Bewohner aufgrund der Beneš-Dekrete - als bis heute gültige Konsequenz der Kriegsereignisse - ausgesiedelt und vertrieben. In einem Brief des Vaters wird offenkundig, die Familie war auseinander gerissen, er schrieb an die Mutter und Schwester Jetty (handgeschriebene 6 Blätter, nur auszugsweise)[7]:

„...Ich wurde dann am 1. Juli entlassen und kam mit einem Transport über Regensburg, Passau nach Schärding bzw. Taufkirchen wo ich dann nur zu Kräften zu kommen da wir völlig ausgehungert waren. Nach 1 Monat bin ich nach Schärding als Gehilfe zu einem Meister gegangen, wo ich Gelegenheit habe Euch zu schreiben. Was machen unsere Jungen? Hast Du Nachricht? ... Wie bin ich froh, dass ich den Fredi noch besucht habe. Gott gib dass wir sie noch einmal wieder sehen...“

Postsparbuch

Ein Postsparbuch auf Alfred Furch wurde am 16. Mai 1940 in Troppau angelegt. In Monatsintervallen erfolgten regelmäßig Einzahlungen von einigen, so 2, 3, auch mehr Reichsmark, diese Serie endete August 1943, durch Abhebungen reduzierte sich das Guthaben auf eine 2-stellige Zahl. Die Dramatik der Situation zeigt sich im Jänner 1945, durch beachtliche Einzahlungen betrug (der Doppelsinn dieses Wortes!) das Guthaben über Eintausend RM, das alles in Troppau.

Dieses Sparbuch verwaltete Alfreds Mutter, am 6. Oktober 1945 - nach der Vertreibung ?! - diente das Geld zum Überleben in Wien, die letzte Auszahlung am 8. Feber 1946, der Rest wurde gegen Rückzahlungen GESPERRT.

Das Arbeitsbuch dokumentiert Alfred Furch zu dieser Zeit als Elektro-Monteur von Jänner bis April 1946 bei Elektromeister Heinrich Schomburg in Braunschweig. Sein Weg führte ihn zur Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern, wo er beim Ein- und Verkaufsverein Flockenfabrik in Grimmen ab 5. August 1946 als Betriebselektriker arbeitete.

In Grimmen wurden Lebensentscheidungen getroffen

Seit 11. Juni 1947 wohnte Alfred in Grimmen, Kaschowerdamm 3. Das war das Haus des Zimmerer-Meisters Ernst Wendt mit seiner Familie. Das war ein offizielles Datum, denn bereits tags darauf heiratete er Anni Wendt.

Anni Wendt (Anni Käthe Ilse Wendt, * 4. Mai 1928 in Grimmen, heute Deutschland[8]; † 24. Jänner 2019 in Wien. Sie wurde am 1. Feber 2019 im Familiengrab am Kaisersteinbrucher Friedhof beerdigt. Annis Eltern waren Ernst Wendt, Zimmerermeister und Anna Kryzikus, beide in Grimmen. Sie waren sechs Kinder, drei Mädchen Elsbeth, Anni, Lisbeth und drei Buben Heinz, Ernst und Harry.

Einzelnachweise

- ↑ Familienarchiv Furch, Deutscher Personalausweis 21. Jan. 1949

- ↑ NÖN Bruckneudorf Woche 47/2007, Nachruf Alfred Furch

- ↑ Arbeitsbuch Alfred Furch, ausgestellt in Grimmen 1949

- ↑ Lehrbrief und Prüfungszeugnis 26. September 1942

- ↑ NÖN Brucker Bote vom 18. Juni 2001: Der Duft der Rosen. Eine Rosenstraße entlang des Leithagebirges ist das langfristige Ziel – der Beginn wurde in Kaisersteinbruch gesetzt…

- ↑ LH Hans Niessl: „solche Gärten legt man eigentlich vor Schlössern an, aber auch vor der Mauer des alten Pfarrhofers, 1646 erstmals erwähnt, mache sich ein Rosengarten gut“.

- ↑ Familienarchiv Furch, Brief von Otto Furch an Frau Margaretha und Tochter Jetty (Grete) vom August 1945.

- ↑ Familienarchiv Furch,

![2001 Anfang des Rosengartens mit „englischen Rosen“, Alfred, Sohn Helmuth, Fritz[5][6]](/w/images/thumb/9/9e/Helmuth_Vater_Rosengarten_Beginn.JPG/346px-Helmuth_Vater_Rosengarten_Beginn.JPG)