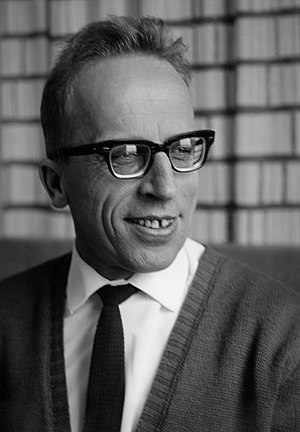

Karl Fischer

Karl Fischer (* 23. September 1918 in Wien; † 17. März 1963 ebenda) war ein österreichischer trotzkistischer Politiker und Widerstandskämpfer, der fast 13 Jahre in der Haft dreier diktatorischer Systeme verbrachte.

Leben

Karl Fischer war der Sohn der Seidenwinderin und Widerstandskämpferin Maria Fischer[1] (1897–1962).

Anfang November 1936 in Wien verhaftet, wurde Fischer am 23. September 1937 gemeinsam mit Georg Scheuer und weiteren Gesinnungsgenossen im Wiener „Trotzkistenprozess“ aufgrund seiner Mitwirkung an der Herstellung und Verbreitung illegaler politischer Druckschriften wegen Hochverrates zur Strafe des schweren Kerkers in der Dauer von fünf Jahren, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich, verurteilt[2], mit der Februaramnestie 1938 aber vorzeitig aus der Haft in Krems-Stein freigelassen.[3]

Nach dem „Anschluss Österreichs“ an das nationalsozialistische Deutsche Reich emigrierte er im Mai 1938 in die Schweiz, später nach Belgien, wo er im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war.

In Antwerpen wurde Fischer im Mai 1940 unter dem Vorwurf, „deutscher Spion“ zu sein, verhaftet und in das französische Lager Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) gebracht, aus dem er aber fliehen konnte.[4] In Frankreich in der Résistance tätig[5], wurde er 1943 von den französischen Behörden verhaftet, 1944 an die Gestapo ausgeliefert und über das Gefängnis Fresnes (Maison d'arrêt de Fresnes) bei Paris[6] ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.[7] Seine Häftlings-Nummer war 76999.[8]

In Buchenwald rettete er Anfang April 1945 knapp vor der Befreiung des Konzentrationslagers als Mitglied des Lagerschutzes[9] seinem Freund, dem Psychoanalytiker Ernst Federn, nach dessen eigenen Angaben das Leben[10], indem er ihn vor einem Todesmarsch durch Übergabe seiner eigenen weißen Lagerschutzbinde bewahrte.[11][12][13]

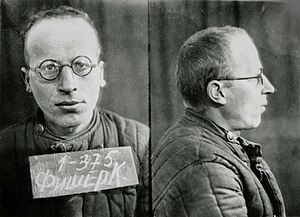

Nach seiner Befreiung aus dem KZ Buchenwald und seiner Rückkehr nach Österreich wurde Karl Fischer am 22. Jänner 1947 auf der Linzer Nibelungenbrücke an der sowjetisch-amerikanischen Demarkationslinie vom sowjetischen Geheimdienst NKWD entführt[14][15][16][17] und ohne Prozess am 28. Juni 1947 nach Artikel 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR wegen angeblicher Spionage, Hochverrates, Trotzkismus und Menschewismus zu fünfzehn Jahren „Besserungsarbeitslager“ verurteilt.[18][19][20]

Fischer wurde in die Sowjetunion deportiert[21] und trotz eines Selbstmordversuches in mehreren Gulags in Ost-Sibirien (Magadan, Jagoda, Maxim Gorki, Dnjeprowsk, Lazo), ab April 1952 im Politisolator „Alexandrowsk“ bei Irkutsk inhaftiert.[22][23] Am 20. Juni 1955 wurde Fischer vor dem Hintergrund des Abschlusses des Österreichischen Staatsvertrages vorzeitig aus der sowjetischen Haft entlassen und nach Österreich repatriiert.[24]

Zurück in Wien wurde er gemäß §4 des Opferfürsorgegesetzes vom 4. Juli 1947 als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich anerkannt. Fischer arbeitete, inzwischen SPÖ-Mitglied, bis zu seinem frühen Tod als Referent in der Statistischen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer. Er ist wie seine Mutter Maria und seine Gattin Maria Fischer in Ilz (Steiermark) begraben.

Das Sowjet-Urteil aus dem Jahr 1947 wurde auf Antrag seines Sohnes von der Russischen Föderation am 4. Juni 1996 als unrechtmäßig aufgehoben.[25]

Im Zusammenhang mit dem am 18. Jänner 2012 vom österreichischen Nationalrat beschlossenen Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz 2011 wurde Karl Fischer, ebenso auf Antrag seines Sohnes, vom zuständigen österreichischen Gericht, dem Landesgericht für Strafsachen Wien, durch dessen Präsident und Richter Friedrich Forsthuber in einem am 4. Oktober 2013 gefassten Beschluss rehabilitiert, in dem festgestellt wurde, „dass die (im „Trotzkistenprozess“) ergangenen Urteile wegen des Verbrechens des Hochverrates aus dem Jahr 1937 rückwirkend als nicht erfolgt gelten“.[26][27][28][29]

Ehrung

- Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs gemeinsam mit seiner Mutter Maria Fischer, postum übergeben in Graz am 29. Juni 2021.[30]

Literatur

Schriften als Autor

- Karl Fischer: Autobiographie. Unvollendet gebliebenes Manuskript bestehend aus 97 maschingeschriebenen Seiten, Ort und Jahr der Abfassung unbekannt. Archiviert im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien.

- Karl Fischer: Autobiographie. In: Österreichische Stalin-Opfer. Memorial. Junius-Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Wien 1990, ISBN 3-900370-81-8, S. 96-105. (Veröffentlichung des ersten Teiles der unvollendet gebliebenen Autobiographie Karl Fischers).

Literatur über Karl Fischer

- Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3.

Weblinks

![]() Karl Fischer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Karl Fischer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Einzelnachweise

- ↑ Christine Kanzler: Fischer, Maria (Marie); Deckname: Netz, Seidenwinderin und Widerstandskämpferin.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 27.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 31.

- ↑ Georg Scheuer: Nur Narren fürchten nichts. Szenen aus dem dreissigjährigen Krieg, 1915–1945. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1991, ISBN 3-85115-133-X, S. 153.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 57ff.

- ↑ Karl Fischer, Autobiographie, in: Österreichische Stalin-Opfer. Memorial. Junius-Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Wien 1990, ISBN 3-900370-81-8, S. 97.

- ↑ Maria Sterkl: „Eine winzige Wiedergutmachung“, 49 Jahre nach dem Tod. Der Standard vom 3. Jänner 2012.

- ↑ Bernhard Kuschey: Die Ausnahme des Überlebens. Ernst und Hilde Federn. Eine biographische Studie und eine Analyse der Binnenstrukturen des Konzentrationslagers. Psychosozial-Verlag, Gießen 2003, ISBN 3-89806-173-6, S. 1034.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 85.

- ↑ Brief Ernst Federns an Maria Johanna Fischer, Cleveland, Ohio, 30. März 1963, in Privatbesitz.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 85f.

- ↑ Bernhard Kuschey: Die Ausnahme des Überlebens. Ernst und Hilde Federn. Eine biographische Studie und eine Analyse der Binnenstrukturen des Konzentrationslagers. Psychosozial-Verlag, Gießen 2003, ISBN 3-89806-173-6, S. 754, 833 und 841f.

- ↑ Brigitte Bailer-Galanda, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Jüdische Schicksale. (=Erzählte Geschichte. Berichte von Widerstandskämpfern und Verfolgten. Band 3) ÖBV, Wien 1992, ISBN 3-216-06377-1, S. 591.

- ↑ Karl Fischer: Autobiographie, in: Österreichische Stalin-Opfer. Memorial. Junius-Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Wien 1990, ISBN 3-900370-81-8, S. 96-105.

- ↑ Hugo Dewar: Assassins at Large, Being a fully documented and hithero unpublished account of the executions outside Russia ordered by the GPU. Wingate-Verlag, London & New York 1951, S. 169f.

- ↑ John Barron: KGB. Arbeit und Organisation des sowjetischen Geheimdienstes in Ost und West. Knaur-Verlag, München 1974, ISBN 3-426-03577-4, S. 391.

- ↑ Interview von Fritz Keller mit Emily Rosdolsky am 7. Juni 1983.

- ↑ Akt über Karl Fischer im Sonderarchiv Moskau: Auszug aus dem Protokoll Nr. 26 der Sonderkommission beim Minister für Staatssicherheit der UdSSR, Beschluss der Verurteilung, 28. Juni 1947, Kopie in Privatbesitz.

- ↑ Straftatbestände nach Artikel 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR

- ↑ Auszug aus dem Strafgesetzbuch der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik von 1927

- ↑ http://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol7/no1/keller-lhotzky.html

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 103ff.

- ↑ Bernhard Kuschey: Die Ausnahme des Überlebens. Ernst und Hilde Federn. Eine biographische Studie und eine Analyse der Binnenstrukturen des Konzentrationslagers. Psychosozial-Verlag, Gießen 2003, ISBN 3-89806-173-6, S. 844.

- ↑ Fritz Keller: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Arbeiter und Revolutionär. ISP-Verlag, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-88332-046-3, S. 138f.

- ↑ Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation - Hauptmilitärstaatsanwaltschaft: Bescheinigung über die Rehabilitierung Karl Fischers, Zahl 5YB-2647-56, 15. Juli 1997, in Privatbesitz.

- ↑ Beschluss des Landesgerichtes für Strafsachen Wien, 4. Oktober 2013, Zahl 184 Ns 2/12b; in Privatbesitz.

- ↑ Bernd Melichar, „Vater, das wäre geschafft“, Kleine Zeitung vom 26. Oktober 2013, S. 20f.

- ↑ ORF-Ö1-Feiertagsjournal, 26. Oktober 2013, 12:00 Uhr: Beitrag „Späte Anerkennung“

- ↑ Erste gerichtliche Rehabilitierungen bei den Opfern des Austrofaschismus, Artikel auf der Homepage von Nationalratsabgeordnetem Albert Steinhauser

- ↑ Verdiente Persönlichkeiten wurden für ihr Engagement geehrt. In: steiermark.at, 30. Juni 2021, abgerufen am 16. September 2021.

| Zu diesem Artikel gibt es in den folgenden Sprachversionen der Wikipedia weitere Informationen: | |

| deutsch |

- Trotzkist

- Widerstandskämpfer

- Österreichischer Widerstandskämpfer

- Widerstand gegen den Austrofaschismus

- Opfer des Austrofaschismus

- Österreichischer Emigrant zur Zeit des Nationalsozialismus

- Person im Widerstand gegen den Nationalsozialismus

- Résistancekämpfer

- Opfer der NS-Justiz

- Häftling im KZ Buchenwald

- Widerstandskämpfer im KZ Buchenwald

- Opfer des Stalinismus

- Person der Arbeiterbewegung

- Politiker (Wien)

- Person (Wien)

- Österreicher

- Geboren 1918

- Gestorben 1963

- SPÖ-Mitglied

- Mann