Gustav Scharmer: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

'''Gustav Scharmer''' (* [[8. Juli]] [[1897]] in [[Kaisersteinbruch]]<ref>Archiv [[Stift Heiligenkreuz]], Kaisersteinbrucher [[w:Kirchenbuch|Pfarrmatriken]]</ref>, bis 1921 [[w:Ungarn|Ungarn]], dann [[Burgenland]] ; † [[18. Jänner]] [[1991]] in [[Bruck an der Leitha]]) war gelernter [[Schneider, Tuchmacher und Leinenweber in Kaisersteinbruch|Schneider]], wurde 1938 mit der [[w:Kriegsgefangenenlager Kaisersteinbruch|Kaisersteinbrucher Bevölkerung zwangsweise abgesiedelt]], als Ersatz bekam er ein Haus in Bruck an der Leitha. | '''Gustav Scharmer''' (* [[8. Juli]] [[1897]] in [[Kaisersteinbruch]]<ref>Archiv [[Stift Heiligenkreuz]], Kaisersteinbrucher [[w:Kirchenbuch|Pfarrmatriken]]</ref>, bis 1921 [[w:Ungarn|Ungarn]], dann [[Burgenland]] ; † [[18. Jänner]] [[1991]] in [[Bruck an der Leitha]]) war gelernter [[Schneider, Tuchmacher und Leinenweber in Kaisersteinbruch|Schneider]], wurde 1938 mit der [[w:Kriegsgefangenenlager Kaisersteinbruch|Kaisersteinbrucher Bevölkerung zwangsweise abgesiedelt]], als Ersatz bekam er ein Haus in Bruck an der Leitha. | ||

Für die geplante [[Josef Hofer#400-Jahr-Feier von Kaisersteinbruch 1990|400-Jahr Feier von Kaisersteinbruch]] im Jahre 1990 lud der Lehrer [[Helmuth Furch]] | Für die geplante [[Josef Hofer#400-Jahr-Feier von Kaisersteinbruch 1990|400-Jahr Feier von Kaisersteinbruch]] im Jahre 1990 lud der Lehrer [[Helmuth Furch]] Gustav Scharmer ein, über die Zeitgeschichte seines Lebens zu sprechen, ein [[w:Oral History|Oral History]]-Projekt, das auf Videokassette aufgenommen wurde. Beginn war der 23. Juli 1989, Veröffentlichung in der 400-Jahr Festschrift.<ref>''Festschrift 400 Jahre Kaisersteinbruch 1590 – 1990''. S. 51 f, 1990</ref> Gustav Scharmer war zu dieser Zeit der älteste Kaisersteinbrucher. | ||

== Familie und Ausbildung == | == Familie und Ausbildung == | ||

Aktuelle Version vom 25. Juli 2022, 20:21 Uhr

Gustav Scharmer (* 8. Juli 1897 in Kaisersteinbruch[1], bis 1921 Ungarn, dann Burgenland ; † 18. Jänner 1991 in Bruck an der Leitha) war gelernter Schneider, wurde 1938 mit der Kaisersteinbrucher Bevölkerung zwangsweise abgesiedelt, als Ersatz bekam er ein Haus in Bruck an der Leitha.

Für die geplante 400-Jahr Feier von Kaisersteinbruch im Jahre 1990 lud der Lehrer Helmuth Furch Gustav Scharmer ein, über die Zeitgeschichte seines Lebens zu sprechen, ein Oral History-Projekt, das auf Videokassette aufgenommen wurde. Beginn war der 23. Juli 1989, Veröffentlichung in der 400-Jahr Festschrift.[2] Gustav Scharmer war zu dieser Zeit der älteste Kaisersteinbrucher.

Familie und Ausbildung

Seine Eltern waren der Schneidermeister Michael Scharmer und Maria Preiner aus Breitenbrunn am Neusiedler See. Der Großvater Michael Scharmer (1839-1895), ein Steinmetz, kam aus Bayern in diese Gegend, vorerst nach Höflein dann nach Kaisersteinbruch. Hier fand er Arbeit und auch den endgültigen Wohnsitz. Er werkte bei Meister Ferdinand Krukenfellner und bei der Steinmetz-Firma Amelin. Sie sind alle auf dem Friedhof begraben.

Die Schulpflicht betrug damals 6 Jahre, in der Schule wurde Ungarisch gesprochen, Deutsch war Fremdsprache. Die Gegend sollte magyarisiert werden, aber sie sprachen daheim und auch sonst deutsch. Nach der Pflichtschule absolvierte Gustav beim Vater die Schneider-Lehre. In diesen vier Jahren lernten sie in der Sonntagsschule weiter.

Schwester Leopoldine (* 1896 in Kaisersteinbruch), heiratete 1951 den Witwer Leopold Roba (*1877 aus Klosterneuburg), in der Pfarrkirche Wilfleinsdorf. Roba war 1950 und 1954 ÖVP-Mandatar im Gemeinderat Kaisersteinbruch.[3]

Der Stein bestimmte unser aller Leben

w:Ferdinand Amelin#Steinbrüche der Familie Amelin

Erfindung des Kunststeines

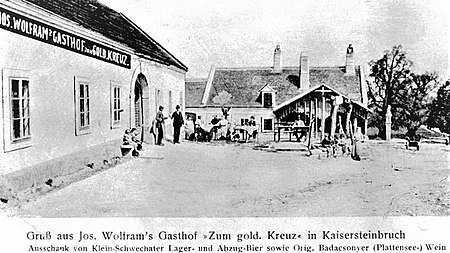

1911 fand im Gasthof des Stiftes Heiligenkreuz, Zum Goldenen Kreuz[4] [5] eine wichtige Versammlung statt, da war der 14-jährige Gustav auch dabei. Die Erfindung des Kunststeines wirkte sich katastrophal auf die Arbeit aus – ein großes Kapitel in Kaisersteinbruchs Geschichte war beendet! Die Lehrerin Editha Senekovitsch beschrieb in ihren Unterrichtsmaterialien die Auswirkungen auf die Kaisersteinbrucher Bevölkerung. Die Arbeitslosen von Kaisersteinbruch

Die Betonstiege ersetzte den KAISERSTEIN, als DEN Stufenstein vor allem Wiens. Die meisten Brüche mussten geschlossen werden, für den Straßenbau wurden im Hausbruch Wurfsteine, und im Blauen Bruch Schotter gewonnen. Die Firma Amelin beschäftigt noch einige Leute, die anderen haben bei den neu entstandenen Industrien Arbeit gesucht, sie wurden zu Pendlern.

Das Stift Heiligenkreuz verkauft seine Besitzungen Kaisersteinbruch und Königshof an den Staat

Die Verhandlungen, die 1912 etliche Herren im Gasthof führten wurden von den Kaisersteinbruchern nicht beachtet, wir hatten ja andere Sorgen![6]Die Forderungen des Brucker Lagers nach mehr Übungsgelände waren erfüllt.

Bald trafen die ersten Kriegsgefangenen im neuerrichteten Lager ein. Die wurden dann zum Straßenbau herangezogen, die Straße von Kaisersteinbruch nach Winden am See ist ihr Werk.

Der Erste Weltkrieg

Ab 1914 wurden die Männer eingezogen.

„Wie dann mein Jahrgang 1915 in den Krieg ziehen musste, hat der Pfarrer Andreas Kondits uns zu sich gerufen und vorbereitet – „jetzt gehen meine Letzten“, sagte er und hatte Tränen in den Augen.“

Scharmers Einberufung erfolgte am 15. Oktober 1915. Die erste Station war die Artilleriekaserne in Ödenburg. (Sopron) Nach einigen Tagen wurden sie einwaggoniert, vorerst nach Budapest, weiter zur Ostgrenze nach Caransebeș.

Heirat

Nach dem Krieg war er ein Jahr in Rumänien/Siebenbürgen interniert, musste sich jeden Tag bei der Behörde melden. Dort hat Gustav Scharmer seine künftige Frau Aloisia Varga kennengelernt, sie haben am 19. April 1919 geheiratet.

Nachkommen

Sohn Gustav Michael Scharmer wurde am 5. März 1920 in Kaisersteinbruch geboren, war als LKW-Fahrer tätig, und kam nach dem Krieg wieder zurück. Seine Lebensgefährtin war Frau Franziska. Er starb am 26. November 2003 mit 83 Jahren. Bei der Geburt der Schwester Maria Rosa 1926 sprach die Hebamme Anna Krämmer die Worte der Nottaufe.

Aloisia starb 1929 mit 32 Jahren. Der Witwer ehelichte Maria Molnar.

„Heldenkampf“ für Burgenland

Das deutschsprachige Gebiet Westungarns wurde im Sommer 1919 bei den Friedensverhandlungen in St. Germain von den Westmächten der Republik Österreich zugesprochen. Kaisersteinbruch war vorgeschobenes Grenzland - und wie immer im Grenzland, verlief das Leben nicht ruhig. Aus dem historischen Geschehen der Landnahme des Burgenlandes 1921, des IV. Freischärlerkorps mit Kommandostandort Neusiedl am See und dem Kommandanten Oberleutnant Iván Héjjas[7] sollen die Namen damals lebender, couragierter Kaisersteinbrucher im Gedächtnis bleiben. Das forderte Josef Wolf in seinen Schriften und Gustav Scharmer in seiner Lebensgeschichte.[8]

„Steinmetzmeister Ferdinand Amelin, die wagemutige Jugend Johann und Karl Böröcz, Rochus Faulhuber, Eduard und Johann und Stefan Fischer, Johann Horvath, Rudolf Kneis, Josef Krebs, Franz Markowitsch, Lambert Pfeiffer, Johann Praster, Franz Riess, Gustav und Heinrich Scharmer, Ferdinand Stinauer, Johann Tippner, Hans und Johann und Peregrin Wiedenhofer.“

Auflösung der Gemeinde Kaisersteinbruch 1938

Josef Wolf, ehem. Bürgermeister, „schon im Juli 1938 wurde die Gemeindevorstehung verständigt, dass Kaisersteinbruch von der Zivilbevölkerung gänzlich geräumt werden müsse.“ Anfangs konnte und wollte dies niemand so recht glauben. Die Deutsche Ansiedlungsgesellschaft Geschäftsstelle in Bruck an der Leitha hatte das zu organisieren. Gustav Scharmer reagierte rasch und am 1. Oktober 1938 ist sein Hauskauf-Vertrag für einen neuen Wohnsitz in Bruck an der Leitha belegt.[9]Eine amtliche Aufforderung von 1939 dokumentiert die Absiedlung.

Tod

Am 18. Jänner 1991 wurde Gustav Scharmer als bisher ältester Kaisersteinbrucher in der hiesigen Kirche eingesegnet und am Orts-Friedhof im Familiengrab beigesetzt. Bis zuletzt konnte man ihn im Autobus von Bruck (seinem Wohnsitz) nach Kaisersteinbruch sehen, um in seinen geliebten Wäldern umher zu streifen, im Gasthof von Josef Hofer Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen.

Weblinks

- Helmuth Furch 2004, Historisches Lexikon Kaisersteinbruch Band 2 Index: Kriegsgefangenenlager KStb.: Erster Weltkrieg (S. 132-135), Malinka Karl: Anzeige bei der Gendarmerie Bruck/ Leitha – 1921: Nächtlicher Einbruch, Plünderung in der Wohnung des Geschädigten durch ungarische Freischärler. Memorandum 1923, Schadenersatzanspruch 1921, Scharmer Gustav, Michael.

Einzelnachweise

- ↑ Archiv Stift Heiligenkreuz, Kaisersteinbrucher Pfarrmatriken

- ↑ Festschrift 400 Jahre Kaisersteinbruch 1590 – 1990. S. 51 f, 1990

- ↑ Helmuth Furch, Vom Heiligenkreuzer Steinbruch zu Kaisersteinbruch. Die politische Gemeinde Kaisersteinbruch nach dem 2. Weltkrieg. Ein Beitrag zum 60. Bestandsjubiläum des Burgenlandes, Kaisersteinbruch 1981. S 95.

- ↑ Archiv Stift Heiligenkreuz, Gasthof-Pachtvertrag 1. Jänner 1903: Stift Heiligenkreuz und Josef Wolfram.

- ↑ 1989 der Gasthof Eduard Fluck

- ↑ Kriegsarchiv Wien 1912 Verkauf von Königshof an das Militärarar.

- ↑ https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9jjas_Iv%C3%A1n&oldid=22054740

- ↑ Vom Heiligenkreuzer Steinbruch zu Kaisersteinbruch, S. 40-50. 1981

- ↑ Stadtarchiv Bruck an der Leitha, Grundbuch